立秋を迎えると、暦の上では秋。

しかし実際には蒸し暑い日が続き、体にはまだ夏の疲れが残っています。

この「残暑」の影響を放置すると、秋の不調(咳・だるさ・食欲低下など)につながることも。

今回は、秋を元気に迎えるための残暑ケアをご紹介します。

残暑が肺と脾に与える影響

東洋医学では、秋は「肺」と深く関わる季節。

乾燥や朝晩の涼しさで弱りやすくなりますが、残暑の時期は高温多湿で「脾」にも負担がかかります。

特に冷たい飲食や冷房の当たりすぎは、消化力を落とし、免疫力やエネルギー不足の原因に。

以前の記事(→ 残暑バテと脾のSOSサイン)では、脾を守るセルフケアをご紹介しましたが、この時期は肺の予防ケアも合わせて行うことがポイントです。

食養生で季節の変わり目をサポート

残暑から秋への移行期は、冷たいものを控え、温かい汁物や消化の良い食材を意識しましょう。

肺を潤す白い食材(梨・れんこん・大根)や、脾を補うかぼちゃ・さつまいももおすすめです。

酸味のある食材(梅干し・酢の物)は、秋の乾燥から体を守る働きもあります。

冷房での冷えや体のだるさが気になる方は、過去記事(→ エアコン冷えによる不調対策)も参考にしてください。

ツボ押しと生活リズムで整える

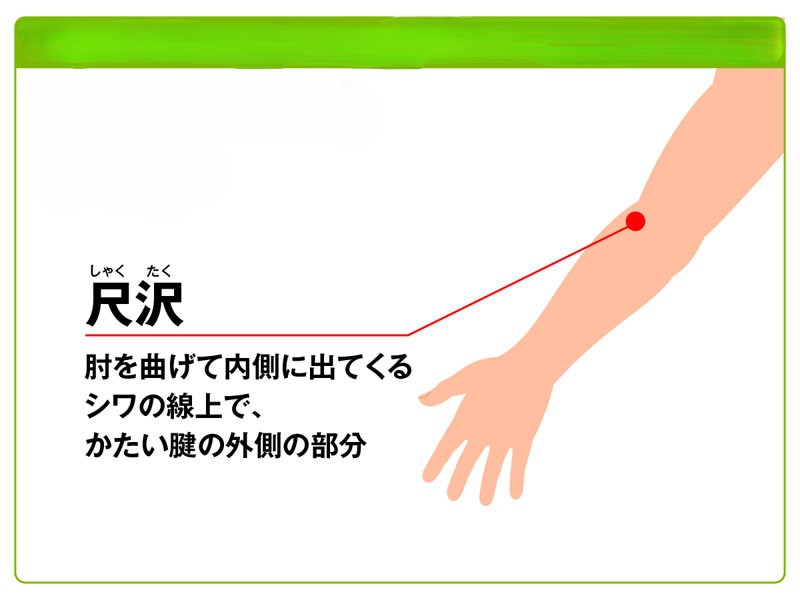

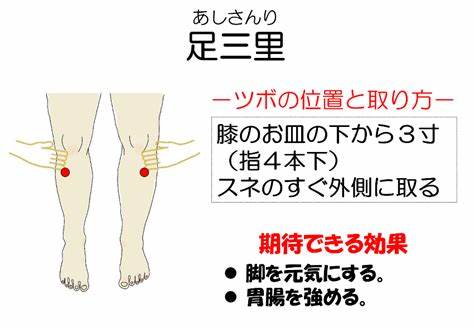

肺の養生には「尺沢(しゃくたく)」、脾の養生には「足三里(あしさんり)」が役立ちます。

お風呂上がりや就寝前に、心地よい強さでゆっくり押してみましょう。

仮眠はスマホやPCを早めに切り上げ、深い呼吸を意識することで、自律神経を整えやすくなります。

生活リズムが乱れやすい方は、過去記事(→ 肺を元気にする呼吸法)を取り入れてみると、朝から軽やかに動ける体づくりにつながります。

まとめ

立秋からの時期は、まだ残暑の影響が体に残っているため、肺と脾をバランスよくケアすることが大切です。

食養生・ツボ押し・生活習慣の見直しで、秋の不調を防ぎ、心地よい季節の変わり目を迎えましょう。