秋は朝晩の冷え込みで自律神経が乱れやすい季節。肩こりやだるさ、気持ちの不調などが出やすくなります。この記事では、秋の自律神経ケアで心と体を整える方法を、東洋医学の視点からやさしく紹介します🌿

関連記事はこちら

この記事は「冷え」「だるさ」「肩こり」など、秋に多い自律神経の乱れを整えたい方におすすめです。

👉 【処暑の養生】秋に備える“気”の整え方

👉 【冷房疲れ対策】自律神経を整える温冷ケアとツボ養生

🍁1:秋の気温差が自律神経を乱す理由

秋は、朝晩と日中の気温差が大きく、体がその変化に対応しようとすることで自律神経が疲れやすくなります。

特に朝晩の冷え込みは、血管を収縮させて血流を滞らせ、肩こりやだるさ、冷えを感じやすくなる原因に。

さらに、自律神経のバランスが乱れると、眠りが浅くなったり、気分が落ち込みやすくなるなど、心の不調にもつながります。

「季節の変わり目になるとなんとなく不調…」という方は、まさにこの自律神経の乱れが関係しているかもしれません。

🍁2:鍼灸で整える“秋の自律神経ケア”

はりきゅうは、神経と血流のバランスを整える東洋医学的なアプローチです。

ツボ刺激によって全身の巡りを促し、自律神経の働きを穏やかに整えていきます。

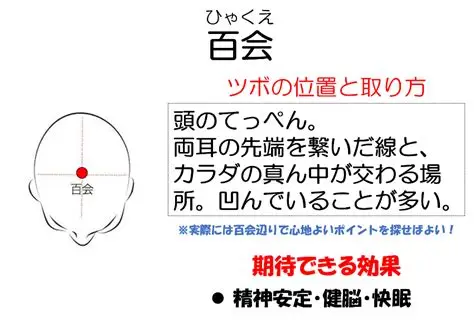

特に「百会(ひゃくえ)」「内関(ないかん)」「足三里(あしさんり)」などのツボは、

頭や胃腸、心のバランスを保つサポートをしてくれます。

当院では、耳の反応を読み取る「耳介画像」も活用し、

その日の体調やストレス状態に合わせた施術を行っています。

一人ひとりの体質に合わせて、無理のない自然な回復をめざすのが“自律神経ケアはりきゅう”の特徴です。

🍁3:自宅でできる秋のセルフケアポイント

鍼灸で整えた体をキープするには、日常のセルフケアも大切です。

秋は冷えがじわじわと体にたまる季節。冷たい飲み物や生野菜を控え、常温〜温かい飲み物を意識して取りましょう。

また、腹巻や靴下で「お腹」と「足首」を冷やさないようにするだけでも、血流が整いやすくなります。

さらに、早寝早起き・朝日を浴びる・深呼吸を習慣づけると、副交感神経が働きやすくなり、心身がリラックスします。

日々の小さな積み重ねが、自律神経の安定につながります。無理なく続けられることから始めてみましょう🌿

関連記事はこちら

👉 【🌙寝る前の“整えケア”③:軽めのお灸で巡りアップ🫧】

👉 【夏のお灸ケア|自律神経を整えて冷え・だるさを防ぐ方法】

🍁4:まずは“整える”ことから始めましょう(キャンペーンのご案内)

季節の変わり目に感じる「なんとなく不調」や「心と体のアンバランス」は、

放っておくと慢性的な疲れや不眠、気分の落ち込みにつながることもあります。

まずは、からだを“整える”ことから始めてみませんか?

🌿 【新規の方限定】自律神経ケアはりきゅうキャンペーン実施中

女性鍼灸師による丁寧なヒアリングで、心身のバランスを整えるお手伝いをしています。

「最近ずっと疲れている」「眠ってもスッキリしない」などのお悩みにもご相談ください。

👉 【施術メニューの紹介】耳からのアプローチで全身を整える?耳介画像全身はりきゅうと部分施術の違いとは

Q1. 自律神経の乱れはどんな症状でわかりますか?

A1. 代表的なのは「肩こり・頭痛・だるさ・不眠・気分の波」などです。気温差やストレス、ホルモンバランスの変化も影響します。

Q2. 鍼灸で自律神経を整えることはできますか?

A2. はい。ツボ刺激によって交感神経と副交感神経(自律神経)のバランスを整え、血流や内臓機能の改善が期待できます。

Q3. 何回くらい通えば効果が出ますか?

A3. 個人差はありますが、まず3〜5回を目安に体の反応を見ていくと良いでしょう。生活習慣と併せることでより安定します。