急に暑くなる日が続くと、体がだるい・頭が重い・眠りが浅いなど、なんとなく不調を感じる方が増えてきます。

その原因のひとつが「自律神経の乱れ」。

暑さによって体温を調整する神経がフル稼働し、バランスを崩しやすくなるためです。

本記事では、暑さで乱れやすい自律神経の働きと、その整え方を5つの視点から解説します。

ご家庭でできる簡単な対策から、日々の習慣づくりまで、夏の体調管理に役立つヒントをお届けします。

1:暑さで自律神経が乱れる理由

1:体温調整と自律神経の関係

自律神経は、暑さや寒さなどの外気温の変化に合わせて体温を一定に保つために働きます。

たとえば気温が上がると、血管を拡張して体内の熱を逃がし、発汗によって体温を下げようとします。

この働きを担っているのが自律神経のうちの「交感神経」と「副交感神経」ですが、急な暑さではこの切り替えがうまくいかず、バランスが乱れやすくなります。

2:発汗・血管拡張のメカニズムと負荷

急激に暑くなると、体は一気に汗をかいて熱を逃がそうとします。

しかし、水分やミネラルが足りないまま発汗が続くと、血液循環が悪くなり、脳や内臓に十分な酸素が行き届かなくなります。

その結果、「だるい」「頭が重い」「集中できない」といった不調が現れます。

また、冷房の効いた室内と外気温との気温差ストレスも自律神経に負担をかけ、調整機能がオーバーワーク状態になってしまいます。

2:暑さによる不調の主な症状

1:だるさ・疲労感・頭重感

急な暑さで体温調整にエネルギーを使いすぎると、全身がだるく重く感じるようになります。

汗をかくことで体内の水分とミネラルが失われ、血流も滞りやすくなるため、酸素不足や代謝の低下が起こります。

その結果、頭が重い・体が鉛のように感じる・寝ても疲れが取れない、といった疲労感が現れます。

2:めまい・集中力低下・睡眠の乱れ

自律神経の乱れは、血圧や心拍数のコントロールにも影響します。

暑い屋外から冷房の効いた室内へ急に入ると、血管の収縮と拡張の切り替えが追いつかず、めまいや立ちくらみが起こりやすくなります。

また、交感神経が優位な状態が続くと、夜になってもリラックスできず、寝つきが悪い・眠りが浅い・朝スッキリ起きられないといった睡眠トラブルにもつながります。

3:自律神経を整える5つの具体的対策

1:適切な水分・ミネラル補給

暑い日は「喉が渇いた」と感じる前に、こまめな水分補給を心がけましょう。

目安は1日あたり1.5〜2リットル。ただし一度に大量に飲むと体が冷えすぎてしまうため、少量ずつ分けて摂るのがポイントです。(個人差がありますので量については目安にしてください)

汗と一緒にミネラルも失われるため、水だけでなく、麦茶・経口補水液・みそ汁などナトリウムやカリウムを含む飲み物がおすすめです。

2:室内温度・湿度の管理(冷房・除湿の使い方)

自律神経は「温度差」にとても敏感です。

室内を涼しくしすぎると体が冷え、血流が悪くなってしまうため、冷房は26〜28℃を目安に設定しましょう。

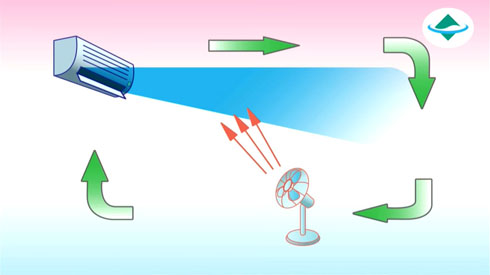

また、湿度が高いと体に熱がこもりやすくなるので、除湿機能や扇風機を併用して風を循環させることが快適さのポイントです。

3:朝晩の軽い運動やストレッチ

汗をかくことで体温調整機能が鍛えられ、自律神経のバランスも整いやすくなります。

朝のウォーキングや、寝る前の軽いストレッチなど5〜10分程度のリズム運動を習慣にしましょう。

特に首・肩・背中まわりをゆるめる動きは、副交感神経を刺激してリラックス効果を高めます。

4:睡眠環境の改善(通気性・布団・遮光など)

睡眠中も体温は変化しています。

通気性のよい寝具や吸湿性の高いパジャマを選び、寝室の温度は26℃前後を目安に保ちましょう。

眠り始めの時間に体が暑すぎると寝つきが悪くなるため、扇風機のタイマー機能で1〜2時間だけ送風するのもおすすめです。

5:食事・栄養面(ビタミンB群・抗酸化物質・冷たいものの摂り方)

夏の食欲不振や疲労感を防ぐには、**ビタミンB群(豚肉・納豆・卵)や抗酸化成分(緑黄色野菜・トマト・梅干し)**を意識して取り入れましょう。

また、冷たい飲み物やアイスの摂りすぎは内臓を冷やし、自律神経を乱す原因になります。

冷たいものを摂るときは、温かい汁物やお茶を一緒に摂るなど、体を中から整える工夫を。

4:注意すべきこと・誤りやすい対策

1:過度な冷房使用による逆効果

暑さを避けようとして一日中冷房をつけっぱなしにすると、体が冷えすぎてしまい、血流や代謝が落ちます。

特に首・足首・おなかなど「冷えやすい部位」を守ることが大切です。

冷房は26〜28℃を目安に設定し、風が直接体に当たらない工夫をしましょう。

2:水分ばかり摂ってミネラル不足になること

「熱中症予防のために水をたくさん飲む」と意識しすぎて、逆に体内のミネラルバランスを崩してしまうケースがあります。

ミネラルが不足すると、筋肉のけいれんや頭痛が起きやすくなります。

水分と一緒に塩分・カリウムを補うことを意識して、スポーツドリンクや経口補水液を上手に活用しましょう。

3:一時的な方法に頼りすぎる危険性

冷却グッズや一時的な冷たい飲食物は、あくまで「その場しのぎ」です。

暑さによる不調は、自律神経の働きが弱っているサイン。

一時的な方法だけでなく、生活リズム・睡眠・食事・ストレスケアを整えることが、根本的な対策につながります。

5:まとめとセルフケア

1:今すぐできる3つの改善ステップ

暑さによる自律神経の乱れを防ぐには、日々の小さな工夫の積み重ねが大切です。

まずは次の3つから始めてみましょう。

1️⃣ 水分+ミネラルをこまめに補給する

2️⃣ 室内外の温度差をできるだけ小さく保つ

3️⃣ 朝晩のストレッチで呼吸と血流を整える

この3つを意識するだけでも、体のだるさや頭の重さが軽くなり、夏の疲れが溜まりにくくなります。

2:長期的に自律神経を安定させる習慣

自律神経は「バランスを整える力」を鍛えることで安定していきます。

季節に合わせた衣服の調整や、湯船につかる習慣、十分な睡眠時間の確保など、生活全体のリズムを整えることが何よりのケアです。

暑さが続く時期こそ、体の声をよく聞きながら、無理のないペースで過ごしていきましょう。

Q1. 暑さでだるさが出るのは、本当に自律神経のせいですか?

A. はい。急な暑さで体温調整を担う自律神経がフル稼働し、交感神経と副交感神経のバランスが乱れることで、だるさや頭重感などの不調が起こります。特に気温差が大きい日や湿度が高い日は注意が必要です。

Q2. 冷房を使わずに暑さ対策はできますか?

A. 可能ではありますが、無理は禁物です。冷房を使わない場合は、扇風機や除湿機で風を循環させ、カーテンやすだれで直射日光を遮るなど、体に負担をかけない工夫をしましょう。

Q3. 自律神経を整えるために鍼灸は効果がありますか?

A. 鍼灸は、自律神経のバランスを整えることに適した施術のひとつです。

特に、ツボ刺激によって血流を促し、リラックス反応(副交感神経の活性)を高めることで、体温調整や睡眠の質向上に役立つとされています。

コメント