夏の冷房は快適な反面、体がだるい・肩がこる・頭が重いなど「冷房疲れ」を感じていませんか?

これは冷えによって自律神経のバランスが乱れ、体温調節がうまくいかなくなることが大きな原因です。

冷房の風や温度差にさらされ続けると、血流が滞り、体が冷えきってしまいます。

さらに、冷たい飲食や睡眠不足が重なると、心身の疲労が抜けにくくなってしまうことも。

この記事では、そんな冷房疲れによる不調をやわらげるための

🌿 温冷ケアのポイント と 🌿 おすすめのツボ養生 を、東洋医学の視点からわかりやすくご紹介します。

🪷1. 冷房疲れが起こる原因と自律神経の関係

夏の室内は冷房で快適な温度が保たれていますが、外との気温差が大きいほど自律神経がフル稼働します。

本来、自律神経は気温に合わせて体温を一定に保つ働きをしていますが、冷房の効いた環境が長く続くと、その調整が追いつかなくなります。

冷えた空気によって皮膚や筋肉の血流が滞ると、

体は「寒い」と感じて交感神経が優位になり、血管が収縮。

結果として肩こり・頭痛・だるさ・睡眠の質の低下といった冷房疲れのサインが現れやすくなります。

特に、室内外の温度差が5℃以上ある環境では、体温調節機能が過剰に働き、自律神経が乱れやすくなるといわれています。

冷えは単なる「体の感覚」ではなく、神経やホルモンのバランスを崩すきっかけになるのです。

🪷1-1. 体温調節機能の乱れ

人の体は、外の気温が高くなると汗をかいて熱を逃がし、寒くなると血管を収縮させて熱を保つようにできています。

この働きをコントロールしているのが「自律神経」です。

ところが、冷房の効いた部屋に長時間いると、体が“冷え”を感じ続けることで交感神経が過剰に働き、体温調節機能が乱れてしまうのです。

外に出ると一気に暑さで汗が噴き出し、再び冷房の部屋に入ると急に体が冷える――。

このような温度差によるストレスが繰り返されることで、

体がうまく対応できず、「自分の力で温度を調整する機能」が低下してしまいます。

その結果、体がだるい・頭が重い・胃腸の調子が悪いなどの自律神経の乱れによる不調があらわれやすくなります。

🪷1-2. 冷えと血流低下による不調

冷房によって体が冷えると、血管が収縮し、筋肉や内臓への血流が滞ります。

血の巡りが悪くなると、必要な酸素や栄養が全身に届きにくくなり、疲労感やだるさ、肩こり、むくみなどの症状が出やすくなります。

さらに、血流の低下は体温の低下にもつながり、冷えの悪循環を招きます。

特に女性は筋肉量が少ないため、熱をつくる力が弱く、冷房による冷えの影響を受けやすい傾向があります。

また、血流が滞ることで副交感神経の働きが低下し、

「休む・リラックスする」モードに切り替わりにくくなるのも特徴です。

これが自律神経の乱れを深める原因となり、夜の不眠や慢性的な疲れにつながることもあります。

🪷2. 自律神経を整える温冷ケアのポイント

冷房による疲れやだるさを防ぐには、体を「温める」だけでなく、「冷やし方」にも意識を向けることが大切です。

自律神経は“温度差”に敏感で、急激な冷えや温めが繰り返されると乱れやすくなります。

ポイントは、一日の中で温冷のバランスを取ること。

朝・昼・夜、それぞれの時間帯で体の状態が変化するため、

適切な“温め方・冷やし方”を取り入れると、自律神経のリズムを整えやすくなります。

次の見出しで、時間帯ごとのケア方法を紹介します🌿

🪷1. 朝・昼・夜の温め方と冷やし方

〈朝〉

起きた直後は体温がまだ低く、自律神経も副交感神経から交感神経へ切り替わる時間帯。

白湯を1杯飲んで内臓を温め、軽いストレッチで血流を促しましょう。

朝日を浴びることで体内時計も整い、1日のスタートがスムーズになります。

〈昼〉

冷房の効いた室内では、首・足首・お腹を冷やしすぎないよう注意。

膝掛けや腹巻、靴下などで冷気から守ると、血行と代謝が維持されます。

冷たい飲み物の取りすぎは、内臓の冷えと疲れを招くため、常温や温かい飲み物を心がけましょう。

〈夜〉

1日の疲れを癒やす時間。

ぬるめ(38〜40℃)のお風呂に10〜15分ほどつかり、体の深部から温めます。

副交感神経が優位になり、眠りの質が向上します。

寝る直前の冷房設定は28℃前後・弱風がおすすめです。

朝・昼・夜それぞれの時間帯に合った温冷バランスを意識することで、

自律神経が安定し、冷房疲れによるだるさや不調の軽減につながります。

🪷2. 入浴・シャワーの工夫でリズムを整える

冷房で冷えた体をそのままにしておくと、自律神経の働きが乱れ、疲労が抜けにくくなります。

そんなときこそ、入浴やシャワーの使い方を少し工夫して、体のリズムを整えましょう。

〈湯船に浸かる場合〉

38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かるのがおすすめです。

肩までつかると全身の血流が良くなり、副交感神経が優位に。

体の芯から温まることで、冷房による「内冷え」をやわらげ、ぐっすり眠れる体をつくります。

〈シャワーだけの場合〉

時間がない日は、首の後ろ・背中・腰などを中心に、

40℃前後のお湯を1〜2分かけるだけでもOK。

冷えた筋肉を温めることで、交感神経の緊張がほぐれます。

〈冷温交代浴もおすすめ〉

ぬるめのお湯と冷水を交互に浴びると、血管の収縮と拡張が繰り返され、

自律神経のトレーニングにもなります。

ただし、体調が悪いときや冷えが強いときは無理をせず、温め中心にしましょう。

🪷3. 冷房疲れに効くおすすめのツボ養生

体が冷えると血流が滞り、筋肉がこわばりやすくなります。

そんなときに役立つのが「ツボ刺激」。

やさしく押したり温灸を使ったりすることで、巡りを促し、自律神経のバランスを整えるサポートになります。

冷房疲れにおすすめなのは、次の2つのツボです。

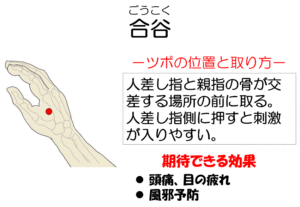

💠1. 「合谷(ごうこく)」:全身の巡りを整える

手の甲側、親指と人差し指の骨が交わるくぼみにあるツボです。

全身の血流を整え、頭痛・肩こり・目の疲れにも効果的とされます。

冷房によるだるさや重だるい感覚をやわらげたいときに、

反対の親指で軽く押してみましょう。

深呼吸を合わせるとリラックス効果が高まります。

冷房疲れに効くツボ「合谷」で自律神経を整える

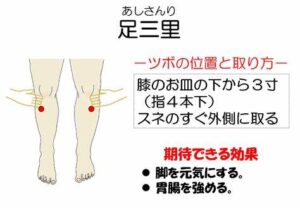

💠2. 「足三里(あしさんり)」:疲労回復と冷え改善

ひざ下、外側の骨の少し下にあるツボ。

東洋医学では「気を補うツボ」とされ、胃腸の働きを整え、体全体のエネルギーをサポートします。

お灸を使うのもおすすめで、温かさが深部まで伝わり、

冷房による冷え・むくみ・倦怠感の軽減につながります。

夏の冷え・だるさにおすすめ「足三里」のツボ刺激

関連記事

▶ 施術メニューはこちら

▶ 自律神経ケアの詳しい内容はこちら

▶ お灸セルフケアのコツを紹介した記事はこちら

4. まとめ|冷房疲れは“温めと巡り”で自律神経を整える

冷房によるだるさや不調は、体が冷えすぎて自律神経がうまく働かなくなっているサインです。

一日の中で「温め」と「冷やし」のバランスを意識し、

体温リズムを整えることが、冷房疲れ対策の第一歩になります。

ツボ刺激やお灸、ぬるめのお風呂、白湯などの温活習慣を少しずつ取り入れて、

体の内側からめぐりを整えましょう。

小さなケアの積み重ねが、夏を快適に過ごす“整った自律神経”をつくります🌿

冷房疲れ対策にぬるめの入浴で自律神経を整える

Q. 冷房疲れで体がだるいときはどうすればいいですか?

A. 無理に動かず、ぬるめのお風呂や白湯で体を内側から温めてください。ツボ刺激(合谷・足三里)も血流促進に効果的です。

Q. お灸は夏でもしていいのですか?

A. はい、冷房による冷えやむくみのケアにおすすめです。短時間でも体の深部を温め、自律神経の安定を助けます。

Q. 冷房を使わないと暑くてつらいときは?

A. 冷房温度を28℃前後に設定し、首やお腹など冷えやすい部分を軽く覆って保温しましょう。温冷のバランスが大切です。