東洋医学の知恵– category –

-

【冬の前に“内臓冷え”ケア。お腹を温めて自律神経を整える】

1:内臓冷えとは 手足は温かいのに「お腹だけ冷たい」状態が内臓冷え 血流が内臓に回らず、消化器の働きが低下 更年期・ストレス・食生活の乱れがきっかけ 放置すると疲れ・だるさ・胃腸トラブルが起こりやすい 自律神経との関連が深く、メンタルにも影響... -

9月のセルフケア習慣|睡眠・呼吸・お灸で自律神経を整える

9月のセルフケア習慣は、自律神経を安定させるために欠かせません。季節の変わり目は体調を崩しやすく、睡眠・呼吸・お灸の習慣が心身のバランスを整えるカギとなります。 季節の変わり目と自律神経 9月は朝晩と昼間の気温差が大きく、自律神経が乱れやす... -

夏の疲れを残さない養生|足三里・脾兪と食養生で胃腸を整える

【夏の疲れを残さない養生】足三里・脾兪と食養生で胃腸を整える 夏の疲れを残さない養生は、秋の体調不良を防ぐために大切です。だるさや食欲不振を放置すると、秋バテや自律神経の乱れにつながります。足三里や脾兪のツボ刺激と、山芋・かぼちゃ・はちみ... -

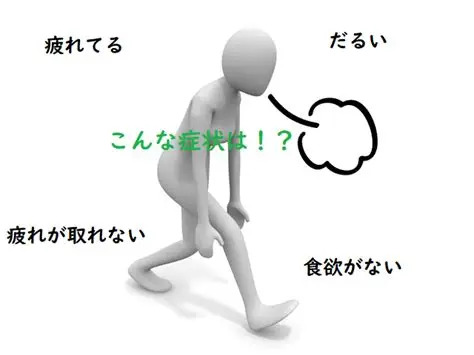

【残暑の倦怠感】“気虚”サインとセルフケア

残暑のだるさややる気低下は「気虚(エネルギー不足)」のサインかもしれません。体が回復しきらないと秋の不調につながります。 関連記事:秋風の前触れは肺を潤すケアが大切 気虚の症状 だるさ、息切れ、風邪をひきやすいなどは気虚の代表症状。自律神経... -

【朝のだるさ】“湿邪”による夏疲れに注意

8月下旬は残暑が続き、体に湿気が残ると「湿邪」となり、だるさ・眠気・頭重感につながります。いわゆる「夏疲れ 湿邪」の状態です。東洋医学では湿気が巡りを滞らせると、夏疲れが長引く原因になると考えられています。 湿邪と体の不調 湿邪が体にたまる... -

【処暑の養生】秋に備える“気”の整え方

8月下旬は二十四節気の「処暑」。暦の上では秋ですが、まだ暑さの余韻が続く時期でもあります。昼間は真夏のように汗ばみ、夜は少し涼しさを感じる―この寒暖差こそが体に負担をかけ、不調のサインにつながりやすくなります。今日は、そんな「まだ暑いけれ... -

【気虚(ききょ)チェック|慢性的な疲れ・だるさは“気”の不足が原因かも?】

最近、なんとなく疲れが抜けない・やる気が出ない 病院の検査では異常がないのに、体が重い 東洋医学では、こうした状態を「気虚(ききょ)」と捉える “気”とは体を動かすエネルギーであり、心身のバランスを支える 鍼灸では、気の巡りを整えることで、体... -

【秋バテ予防】“肺”を守る残暑の過ごし方

立秋を過ぎても残暑は続きます。この時期、湿気と乾燥が入り混じり、肺の潤いが失われやすくなります。肺が弱ると、喉の乾燥・肌荒れ・咳など「秋バテ」症状が出やすくなります。 肺の潤いを守るツボ 背中の肩甲骨の間にある「肺兪(はいゆ)」、手首の外... -

【お盆の疲れ】移動や準備で“気”を消耗?自律神経を整えて軽やかに

お盆の準備や帰省の移動は、思っている以上に体力=“気”を消耗します。高温多湿の残暑にこの疲れが重なると、だるさややる気低下といった「気虚」状態になり、自律神経の乱れにもつながりやすくなります。 脾と肺を元気にして「気」を補う 気は脾と肺でつ... -

【立秋からの養生】秋の不調を防ぐ残暑ケア

立秋を迎えると、暦の上では秋。しかし実際には蒸し暑い日が続き、体にはまだ夏の疲れが残っています。この「残暑」の影響を放置すると、秋の不調(咳・だるさ・食欲低下など)につながることも。今回は、秋を元気に迎えるための残暑ケアをご紹介します。 ...

12

.jpg)