2025年– date –

-

【自律神経が乱れる食べ方/整う食べ方。身体を温める食習慣】

1:冷えを悪化させる食事 冷たい飲み物・生野菜・甘いものの摂りすぎは内臓を冷やす 食事の乱れは自律神経のバランスを崩し、血流低下につながる 早食い・ながら食べ・偏食は「消化のリズム」を乱す 冷えは手足だけでなく、お腹や内臓にも起こる 自律神経... -

【冬の自律神経を整える|11月は“貯蔵と巡り”の季節。冬前に整えたい生活リズム】

冬 自律神経 整えるためには、11月の過ごし方がとても大切です。東洋医学では、冬はエネルギーを内に蓄える「蔵」の季節。この時期に生活リズムを見直し、巡りを整えておくことで、寒さが本格化しても心と体がぶれにくくなります。今回は、冬前に意識した... -

【冬の前に“内臓冷え”ケア。お腹を温めて自律神経を整える】

1:内臓冷えとは 手足は温かいのに「お腹だけ冷たい」状態が内臓冷え 血流が内臓に回らず、消化器の働きが低下 更年期・ストレス・食生活の乱れがきっかけ 放置すると疲れ・だるさ・胃腸トラブルが起こりやすい 自律神経との関連が深く、メンタルにも影響... -

【冷えが自律神経を乱す?血流を整えてポカポカ巡る身体へ】

「手足が冷える」「体が温まりにくい」… そんな冷えは自律神経の乱れが関わることがあります。 気温差が大きくなる秋冬は血流が低下しやすく、肩こり・頭痛・疲れが抜けないなどの不調にもつながります。今回は、冷えと自律神経の関係、体を温める養生、鍼... -

【血の巡りが心の巡りに。血流改善で“気持ち”も整う理由】

1:冷えと血流と自律神経の関係 自律神経は血管の収縮・拡張をコントロールしている 冷え=血流が滞る=自律神経バランスも乱れやすい ストレスや疲れ、睡眠不足で交感神経が優位になると血流が悪化 「冷えは万病のもと」は東洋医学でも重視されている 1:... -

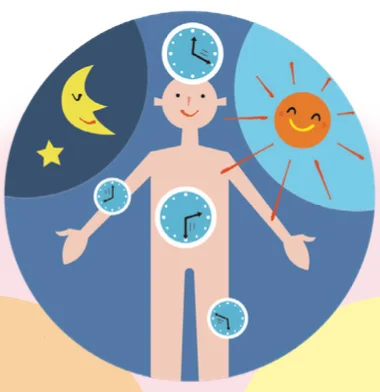

【日照時間が減ると自律神経が乱れる?冬のはじまりに心と体を整える方法】

秋から冬にかけて日照時間が減ると自律神経が乱れやすいことをご存じですか? 「朝つらい」「やる気が出ない」「肩こりや冷えが強い」…そんな不調は季節による自律神経の変動が関係していることも。今回は、日照不足と自律神経の関係、日常でできる整え方... -

【日照時間の減少で自律神経が乱れる?秋冬の“光不足”対策】

秋冬は日照時間が減り、自律神経に負担がかかりやすい季節です。「朝起きられない」「やる気が出ない」「気分が落ち込む」…それ、光不足が関係しているかもしれません。今回は、日照不足が自律神経に与える影響と、今日からできる朝の光習慣、セロトニンUP... -

更年期の“冷え”と“乾燥”ケア|血の巡りを整える秋の食養生

秋から冬へと移り変わるこの時期、手足の冷えや肌の乾燥、なんとなくの疲れを感じやすくなります。更年期の冷えと乾燥は、血の巡りやホルモンバランスの乱れと関係しています。 日々の食事と暮らしでやさしく整えるポイントを紹介します。 1:秋から冬へ... -

【「更年期の秋バテ対策|冷え・乾燥・睡眠不足を防ぐ暮らし方」】

朝晩の冷え込みがぐっと増して、秋の終わりを感じるこの頃。気温差や乾燥は、更年期世代の自律神経やホルモンバランスを揺らしやすくします。 冷え・疲れ・不眠を防ぐための暮らし方と食養生を、東洋医学の視点から紹介します。 1:秋の終わりに起こる“秋... -

【ホルモンの波と気温差に負けない体へ|更年期の自律神経ケア】

1:更年期と自律神経の関係 更年期に入ると、「なんだかイライラする」「夜中に目が覚める」「肩こりが取れない」など、これまでと違う体や心の変化を感じる方が増えてきます。ホルモンの変化が大きな要因ですが、実はそれと深く関係しているのが“自律神経...